Hubo un papá que sufrió mucho el brote de influenza H1N1. No porque le costara trabajo estar en casa sino porque tenía un hijo al que sí que le costaba. El adolescente se enfermó de encierro, quería comer comida chatarra preparada por jóvenes adultos que, según el progenitor, no tienen la conciencia higiénica que es requerida para la elaboración de alimentos; el padre se enfermó de verlo tan irritable, cada día tenía que usar, como último recurso, un poco de sarcasmo para aligerarle el peso a su ceñudo primogénito. Agripados ambos, llegó el día en que tuvieron que salir a arreglar un trámite. En el momento en que el imberbe y malagradecido muchacho piso la goma negra y nada pulcra que cubría el piso del trolebús, se curó. El padre quedó enfermo, de certezas y angustias: su vástago no era hogareño, era un adicto a la calle que se enfermaba si se quedaba sin su dosis de asfalto.

En ese entonces nadie hubiera podido imaginar lo que está pasando ahora. A todos nos hubiera parecido el argumento de un libro o una película de ciencia ficción. Quizá de terror. Ya habíamos pasado de creer que los zombies establecerían su reino de mordidas y andares rengos por culpa de un ritual vudú o de un meteorito o el uso accidentado del Necronomicón, a asegurar que si los no-muertos nos atacasen sería por culpa de un virus o un error en un laboratorio. Sin embargo, nunca relacionamos lo uno (no-muertos) con lo otro (enfermedad). Quizá porque hasta en la piel caída, la falta de pensamiento y la violencia dirigida a satisfacer el deseo de carne humana fresca, vemos una promesa de resurrección. El COVID-19 no trae nada de eso. Al contrario, trae un estadio de sitio en el que pensar en las armas (grandes aliadas de las películas y videojuegos de zombies) es pensar en algo atroz que no tiene nada que ver con sanar. Trae un rompimiento de costumbres y ritos que nos es tan caro a los mexicanos. Trae un estado de miedo y angustia que limita nuestras acciones y movimientos. Trae también algunas cosas que parecen positivas: las charlas virtuales, el trabajo desde casa, el ejercicio doméstico y la cercanía espacial con las personas que, antes, (quizás) sólo compartían nuestro espacio. Ahora hemos vuelto las paredes una extensión de nuestro cuerpo o nos hemos vuelto parte del mobiliario. Se han resignificado muchas cosas, para bien o para mal. Lejos de las intenciones de este blog está el juzgar o enumerar esas nuevas semánticas.

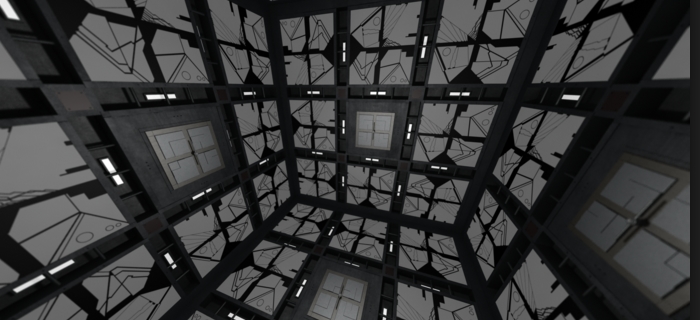

Pero. Hace no tantos años un canadiense, Vicenzo Natali, inició su carrera con una película de ciencia ficción terrorífica: El cubo (1997). Llena de violencia, giros de tuerca y sórdidos efectos especiales, el largometraje explota las relaciones humanas al estilo sartriano. ¿Por qué estamos aquí? ¿merecemos estar aquí? Sin embargo, ahí donde el francés tiene la certeza infernal de que seguiremos ignorando todo eso desde el más allá, el canadiense, prefiere quedarse en la alegoría y la confusión. Moderno y posmoderno. Los encuadres, la estética del filme, los colores: ahí donde todo parece tan minimalista es donde se cuela la certeza de lo metafórico. Las trampas, los números, las escenas de vacío y los descubrimientos, por acá se cuela la certeza de lo futuro. Y la amenaza constante: la muerte como artificio, una astuta máquina de justicia inescrutable y ciega.

Hay un adulto joven que sufre la pandemia: la gente que él pensaba era su familia, le dio la espalda y le tornó la identidad en un misterio; el empleo por el que el joven había sacrificado horas de traslado y estudio le cerró las puertas y lo dejó sin sustento; el padre de una de sus mejores amigas, falleció en la lejanía y el terror que la enfermedad desató en Nueva York; otra de sus mejores amigas, murió por la enfermedad, lejano su cuerpo de cualquier acto de honra, de su familia, de su amigo.

Hay una mujer que sobrelleva, dicotómica, la pandemia: por un lado, vive con el miedo de que su familia pueda enfermarse, por otro, disfruta las mieles de la vida conyugal fresca, justa y amorosa. Sufre porque no puede hacer mucho por los que menos tienen, sale a las calles y les compra a las personas mendigantes, a los vendedores solitarios, a los músicos marchantes. Pero ama y aprende, tal vez con cierto resquemor por todas las víctimas de violencia doméstica que el enclaustro ha traído, pero con la sinceridad y la frescura de quien sabe que el mundo no se cambia en un día. Con la luz blanca al frente y el horror alrededor girando, acoplándose y cambiando de formas, allí donde el cubo ha reiniciado sus números.